準備に励んでいる投稿のあと、円成しました···の報告をしないままでした💦

5/19浄敬寺報恩講お引き上げ、準備から御門徒の皆様に関わっていただき、無事にお迎えすることができました。

パーテーションを組むところまでセッティングできないので、お斎はお持ち帰りしていただきましたが、その他、ご法話やお勤めは、ほぼほぼコロナウィルスまん延前の次第でお勤めさせていただきました。

沢山の方々からお参りいただき、心より御礼申し上げます。

報恩講を勤めるために頑張るのではなくて、「報恩講がお勤まりになるように日々励む」と教えていただいたことがありまして、ここからまた歩み出しましょうか!!と、気持ちのよい疲れと共に思っております。

合掌

Instagram(インスタグラム)始めました!

浄敬寺の年中行事の告知・報告の他、法語、お寺の内外、境内の様子をゆるゆる投稿していこうと思っています。

主に写真ですので、お気軽にのぞいてみてください。

先月、約一年ぶりに歎異抄をよむ会を再開し、久々に集うことができました。

ご参加いただいた皆様のお一人お一人には、休会中もお会いしていたと思うのですが、一堂に会した場で大切なお言葉に触れ、思い共有し合うことの有り難さ、嬉しさを感じておりました。今後も感染症対策を講じながら、大事に大事に続けていきますので、よろしくお願いいたします。

さてさて、今月は『歎異抄』をよむ会とのコラボ特別企画です!!

当院(夫)が館長を務める出雲崎町良寛記念館、只今『星野富弘花の詩画展』を開催しております。『歎異抄』をよむ会終了後、ご都合のつかれる方はぜひご一緒に鑑賞にまいりましょう!!

『歎異抄』をよむ会終了後、軽食をとり11時頃に浄敬寺を出発予定です。

自家用車乗り合わせになりますので、ご自身の体調とよく相談していただき、マスク着用をお願いいたします。

『星野富弘花の詩画展』についての詳細は良寛記念館HPをご覧ください。

明日、12月13日(日)は年末法話会です。

浄敬寺では、報恩講をはじめ年間に様々な行事を行っていますが、年に2回は講師の先生をお招きしての法話会を行います。

年末のこの時期に我が身を振り返りながら、聴聞することは私自身とてもよいご縁です。この一週間、家族一同、皆様をお迎えする準備を着々と進めておりました。

開会式を兼ね、浄敬寺同朋会物故者追弔勤行を行います。ぜひお参り、ご聴聞していただければと思います。

さて、今日は改めて『法話』って何だろう??ということを書いておこうと思います。

インターネットで検索をかければ、ウィ〇〇ディアやそれらしいサイトが検索に引っ掛かり、一般的な意味は知ることが出来ると思います。

・・・ので、今日はワタクシの見解も少しだけ含め、書かせていただきます。

『法話』は基本的には儀式とセット。お通夜やご法事の席でお聞きになられる機会があるのではないでしょうか。

お釈迦様のお話された教えの内容をお弟子さんが書き留めたものが、お経です(…三蔵法師が孫悟空を連れて天竺までいただきに行ったものですね)。覚えやすいように、伝えやすいように、文体の整った形に記されています。

それを、現代の私たちは法要で拝読しているのですが、もしかしたら僧侶が読んでいるものをすべて「お経」とよんでいるかもしれませんね。本来「お経」と呼ぶのは、お釈迦様が直接お話になられたことが記された経典のみ。読経の際は音程の上がり下がりなく読まれています。そのお経と共に法要で読まれているのは、その後の高僧によって記され「お経」を註釈または解説した「偈文」です。

しかしそれも漢文ですし、節をつけて読むことに適した形ですので、現代語訳ではありません。

そこで、『法話』の出番!!

『法話』は、「お経」やそれを解説した「偈文」の現代語訳・解説と思っていただけたら…と思います。

お経に説かれているのは、実はとてもとても身近なお話です。

私が私としてこの世に生を受けたことの不思議。生まれて以上その命を返して死んでいくことの不思議。当たり前であるはずの老いや病を素直に受け入れられず生に執着してしまう私の有り様。その私にいつもいつも身の事実を教え、救おうとする働きがあること。

それを、私たちの日常や世間のニュースを例に挙げ、いわば手取り足取り伝えてくださるのが『法話』です。

私も法話をさせていただく機会がありますが、『法話』は決して一方的な説教ではないと感じています。聞いてくださる皆様と課題を共有しながら、話し手と聞き手が一緒に仏様の教えを聞いていく。

「だれひとり漏らすことなく救う」と誓われた仏様の願いがあきらかになる場・座が、法話の席です。

明日のご法話の講題は「コロナ禍の時代と真宗門徒―宗祖いまにましませば―」です。

現在の状況に右往左往して生きている私。この状況の中でも拠り所を失わず、一本芯の通った生き方をしたい…そう願った一年でした。年末のこの時期だからこそ、一緒に確かめましょう。ぜひぜひご聴聞ください。

合掌

台風接近によるフェーン現象もあり、日々熱中症警戒レベルの暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ブログの更新とご報告がすっかり遅れてしまいましたが、大事なご報告があります。

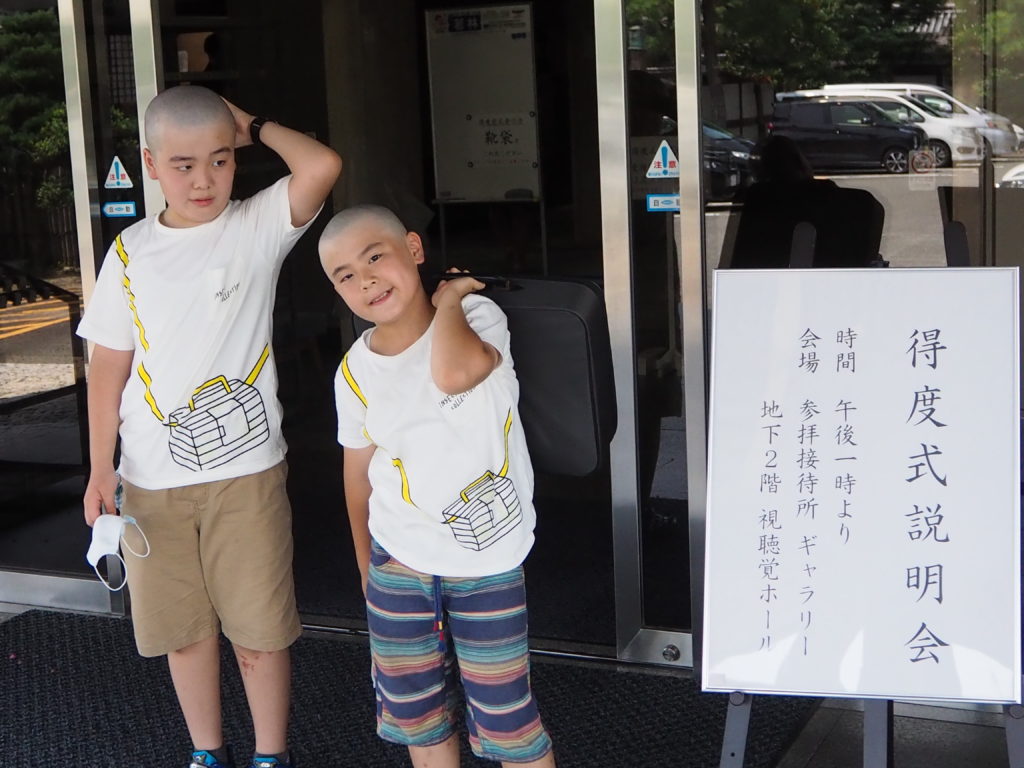

私たちの長男と次男であり、浄敬寺住職の孫、唯信と顕信がこの8月7日に得度式を受け、僧侶として歩みだしました。

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、儀式中のマスク着用や親鸞聖人の御遺骨の安置されている大谷祖廟への参拝が中止になるなどの変更点はありましたが、無事に受式することができました。記録写真の一部をご覧ください。

得度の「度」は、古代インドで用いられたサンスクリット語paramita(波羅蜜)の訳で、悟りの世界に渡ることを意味します。親鸞聖人は9歳で得度され共々に救われていくとはどういうことなのか、その道を悩み苦しみながらたずねていかれました。

その親鸞聖人の歩みから、真宗大谷派では9歳で得度式を受けることができます。この夏、9歳と12歳の長男&次男、親なりにその意味を説明し、共に考え、納得の上の選択でしたが、果たしてどの程度理解し自覚が芽生えたのかは、未知数でもあります。

・・・と思っていましたら、お盆の8月13日早朝6時~のお朝事にはお装束を着けて、一緒にお勤め。

得度式では、私たちの知り合い含め関係の方々から、たくさん「おめでとう」とのお言葉をかけていただきました。今はまだよく理解できなくても「おめでとう」という言葉にかけられた深い意味を、生涯かけて問い続けてもらえたらと思っています。彼らの様子から、まだ言葉では言い表せないけれども何かを感じとってもらえたのかな~と思っているところです。

新型コロナ感染症の不安も多々ある中での本山(東本願寺)行き。往復自家用車&消毒徹底!とはいえ、帰宅後はしばらく自宅待機でしたので、境内で虫と戯れ、本堂脇のプールで遊び・・・な夏休みでした。

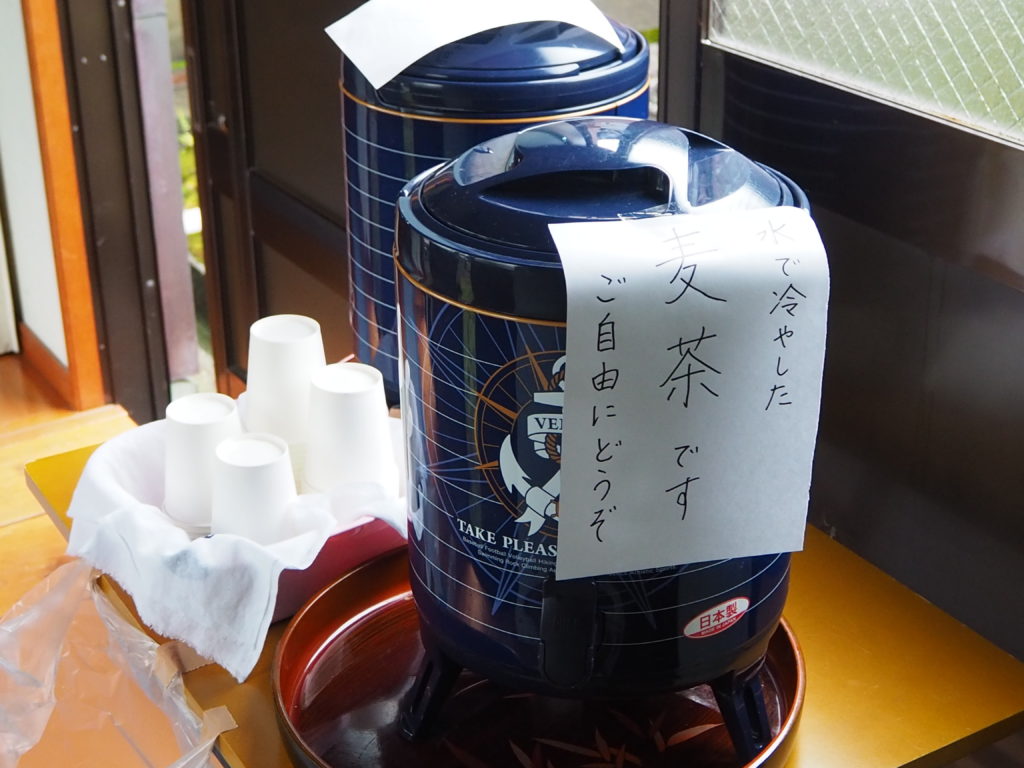

浄敬寺久々の年中行事、盆参会(ぼんさんえ)別名・盆内(ぼんうち) 兼 新盆法要、例年と少々形を変えながらも、無事お勤めすることができました。

お参りいただきました皆様ありがとうございました。再会できたこと、こころより嬉しく思っております。昨今の状況ですので、軽い体調不良でも自粛してくださった方もおられたかもしれません。日頃から極力、寺の玄関は開けておりますので、ご都合のよい時にお気軽にお立ちよりいただければと思います。

7月14日・15日の2日間の盆参会の様子です。写真で様子をお伝えしますのでご覧ください。

住職、『末燈鈔』より親鸞聖人88歳の時に書かれたお手紙の内容をあげて、お話しておりました。

「なによりも、こぞことし、老少男女おおくのひとびとの死に合いて候うらんことこそ、あわれにそうらえ。ただし、生死無常のことわり、くわしく如来のときおかせおわしましてそうろううえは、おどろきおぼしめすべからずそうろう。まず、善信が身には、臨終の善悪をばもうさず、信心決定のひとは、うたがいなければ、正定聚に住することにて候うなり。」 真宗聖典P603

簡単に意訳しますと・・・

「去年や今年は飢饉や疫病で老若問わず沢山の方々が亡くなられ、悲しいことです。しかしながら、生まれた以上いつどうなるか分からない命をいただいて生きているのは、如来の説かれた道理であると既に教えられていることで、驚くようなことではないのです。善信(=親鸞)の身でいえば、亡くなられた臨終の様子がどうであったかということは問わないのであって、信心の定まった人・疑いの心のない人は、すでに往生することが定まっているのです」

と記されています。

准坊守・晴香、記録写真を撮り、引き続いての読経の準備もしながら…のながら聞きでしたが、「いつどこでどんな時に臨終の時を迎えるか、誰も、勿論自分も分からないわけだけれど、私の口から出た南無阿弥陀仏のお念仏が既に如来他力の行であるならば、臨終の時も如来のおはからいにて往生させていただけるのだし、どんな世の中になっても、いのちの限り他力のお念仏を称えさせていただきながら、精一杯この娑婆を生ききるしかないな~」と思った次第です。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。

秋のお彼岸、延期している報恩講お引上げをどのような形で勤めることができるのか、これから秋にかけての世間の状況・動向を注視しながら検討いたしまして、またご連絡させていただきます。

皆様、どうかお身体大切に、そして他力の念仏ひとつのご信心を大事にお過ごしください。